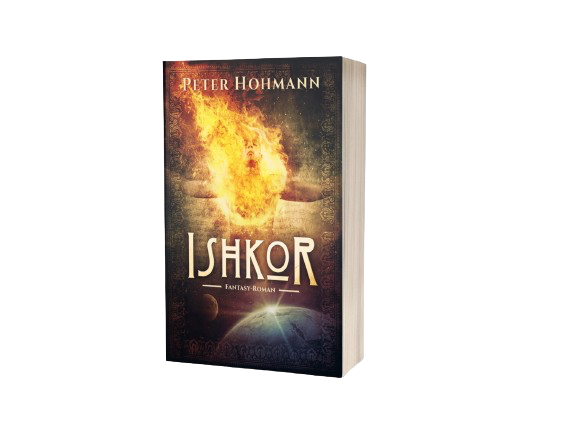

Ishkor (1000 Seiten Fantasy)

Wie fühlt es sich wohl an, wenn man fortan die Stimme eines ungehobelten Hochlandbarbaren im Kopf hat?

Ein Krieger aus einer fremden, mittelalterlichen Welt, mit dessen Seele man verschmilzt – genau das passiert der Geschichtsstudentin Mona Johansson, als sie bei Recherchen für ihr Studium durch eine magische Entladung in eine andere Welt geschleudert wird.

Fortan hört Mona die Stimme von Korvas Weißwolf in ihrem Kopf. Der ist ungehobelt, raubeinig und Verfechter eines antiquierten Frauenbildes.

Dennoch muss sich das Gespann wider Willen zusammenraufen, denn Korvas´ Mission ist eng mit Monas eigenem Schicksal verwoben. Mit neu gewonnen und sehr unterschiedlichen Gefährten begibt sie sich auf eine Reise in die Tieflande, wo nicht nur schaurige Kreaturen hausen, sondern einst die Götter selbst einen erbitterten Kampf ausfochten. Aber immerhin hat Mona mit Korvas einen Begleiter, der sie auf seine ganz eigene Art zu unterstützen weiß, wenn es mal wieder brenzlig wird …

„Hör auf zu flennen, Weib, und reiß dich zusammen! Tränen sind eines Kriegers unwürdig!“

Ein einzelnes Buch vom Umfang einer Trilogie!

Modern, schlagfertig und mutig – Mona Johansson, eine junge Frau, die in eine andere Welt geschleudert wird.

Raubeinig, ungehobelt und überzeugt, dass Frauen hauptsächlich dafür da sind, gesunde Söhne zu gebären – Korvas Weißwolf, Thronfolger der Hochlande.

———————

Warte!

Sie blieb stehen. „Was?“

Nimm lieber den Bidenhänder. Er steht an der Wand zu deiner Rechten. Damit hast du bessere Aussichten im Kampf.

„Kampf?“, echote Mona. Ein mulmiges Gefühl strömte einer Druckwelle gleich durch ihren Magen.

An besagter Stelle lehnte tatsächlich ein Schwert. Mit einer Hand ergriff sie die Scheide, mit der anderen den lederumwickelten Knauf, der in eine mit Drachenköpfen verzierte Parierstange überging, und zog die riesige Klinge heraus. Bevor sie die zweite Hand hinzunehmen konnte, schlug die Spitze klirrend auf den Boden. Nur mit beiden Händen gelang es ihr, das Schwert in der Schwebe zu halten – und das gerade so.

Du bist sehr schwächlich.

LESEPROBE

Jetzt auf Kapitel 1 klicken.

KAPITEL 1

Besessenheit zu analysieren war leicht. In jeder Buchseite steckte sie, in jedem Link im Internet, der sich mit Hexerei und Hexenverbrennungen beschäftigte.

So intensiv war alles, was darüber geschrieben stand, so intensiv und nah und erschreckend, als wäre man selbst Teil dieses düsteren Kapitels der Vergangenheit. Mona schloss die Augen.

Das Johlen der Schaulustigen, unterlegt vom Klang prasselnder Flammen, die sich in menschliches Fleisch fraßen, dazu, ganz leise und im Toben ringsum nur für Augenblicke zu erahnen, ein röchelndes Keuchen im verzweifelten Versuch zu atmen. Aber es gab nur beißenden Rauch. In seiner erstickenden Gnade brachte er den Tod schneller als das alles verzehrende Feuer …

Die Anrufmelodie ihres Handys bahnte sich einen Weg durch ihre taumelnden Gedanken.

Sie erschrak, riss die Augen auf, schnappte nach Luft …

Besessenheit zu verstehen war weitaus schwieriger.

Sie suchte nach ihrem Mobiltelefon, kramte zwischen aufgeschlagenen Büchern, ausgedruckten Blättern und Notizen, die sich auf ihrem Schreibtisch zu Belagerungstürmen stapelten.

Sie fand es unter der Übersetzung des Hexenhammers.

„Ja?“

„Was ist denn los?“, sagte eine ärgerliche Frauenstimme. „Seit zwanzig Minuten warte ich auf dich.“

Träge kämpfte sich die Erinnerung an das Treffen mit Natalie durch einen Schleier aus Gedankenrauch.

„Sorry“, haspelte Mona, „habe ich total vergessen. Bin sofort da.“ Sie warf ihr Handy auf den Tisch, stand auf. Ihr rechtes Bein war taub, da sie es beim Hinsetzen untergeschlagen und die ganze Zeit darauf gesessen hatte. Ein Blick auf die Funkuhr neben dem Computermonitor – Viertel nach Zwei. Seit acht in der Früh hockte sie hier, ohne zu essen oder zu trinken, trug dasselbe schlabberige Garfield-T-Shirt, in dem sie geschlafen hatte.

Sie eilte in das winzige Bad ihrer Studentenwohnung, sprühte Deo unter die Achseln, wuschelte ihre Finger durchs Haar. Einen Blick in den Spiegel vermied sie. Eilig spülte sie den Mund aus, nahm ein paar Schlucke, weil sich jetzt der Durst meldete. Ihr T-Shirt ließ sie an – schließlich ging sie ja nicht auf eine Modenschau –, sauste zurück ins Zimmer und fingerte unter dem Bett nach ihrer Jeans. Auf einem Bein herumhüpfend, schüttelte sie sich hastig hinein.

Der Geldbeutel – wo?

Wieder wühlte sie zwischen Büchern und Blättern, kam sich vor wie ein Rechtsmediziner, der in den Eingeweiden eines Verstorbenen nach einem Projektil suchte.

„Na super!“ zischte sie, als der Schreibtisch sich nun in völligem Chaos präsentierte – vom Geldbeutel jedoch keine Spur.

Dann würde sie eben nichts bestellen.

Ihre Hand schnellte zum Handy, bekam es aber nicht zu fassen. Das glatte Ding fiel auf den Boden. Sie bückte sich danach, steckte es ein – und sah ihr Portemonnaie. Er musste in die Spalte zwischen Wand und Schreibtisch gerutscht sein. Sie kroch unter selbigen und fischte die Geldbörse hervor, umfangen vom Pfeifen der Ventilatoren und der Wärme des Rechnergehäuses, das ihr kaum Platz ließ. Bevor sie aufstand, drückte sie den Hauptknopf.

Ein Piepen, und das Surren des Rechners erstarb nach einem letzten Winseln der Festplatte, die froh darüber schien, nicht mehr im Leerlauf vor sich hin zu leiern.

Mona knautschte die Füße in ihre Turnschuhe, öffnete die Tür. Trat hinaus. Zog die Tür nach.

Im letzten Moment setzte sie einen Schritt zurück, brachte die Ferse gerade so in den Spalt. Schmerzhaft prallte ihr die Kante der Tür gegen den Knöchel. Nur gut, dass ihr Bein noch immer leicht taub war. Sie zog den Schlüssel aus dem Innenschloss, sperrte die Tür ab und rannte die Treppe hinab. Die letzten Stufen nahm sie im Sprung, dann vorbei an den eingedellten und vollgekritzelten Briefkästen, raus auf die Straße, ein paar hundert Meter im Sprint, und schon bog sie in die Leopoldstraße ein.

Während sie nach ihrem Handy griff, realisierte sie, dass das Schwierigste an einer Besessenheit war, sie bei sich selbst zu erkennen.

Besessen von der Besessenheit.

*

Natalie saß auf dem Stuhl, als hätte ein Modehaus sie dort platziert, das blonde Haar offen, ihre rundglasige Armani-Sonnenbrille auf der gepuderten Nase. In der linken Hand hielt sie eine Zigarette, während die Fingernägel der rechten auf der Tischplatte herumklackerten. Ein leichter Wind fuhr unter ihren kurzen, knallorangen Sommerrock, lupfte ihn an, entblößte makellose Unterschenkel und rot lackierte Zehennägel, die in offenen Sandalen ein luxuriöses Zuhause gefunden hatten. Mindestens Gucci, wenn nicht teurer.

Ihre gezupften und mit Permanent-Makeup verfeinerten Brauen hoben sich über den Rand der Sonnenbrille, als Mona sich auf den freien Stuhl gegenüber plumpsen ließ.

Ihr schwindelte, und Schweiß lag unangenehm kalt auf ihrer Stirn. Die einzelnen Schläge ihres rasenden Herzes waren kaum zu spüren, nur die Geschwindigkeit, als versuchte ein Vogel mit gestutzten Flügeln, sich in die Lüfte zu erheben.

„Du siehst beschissen aus“, sagte Natalie und dämpfte die Zigarette in dem Aschenbecher aus, der aussah wie ein erloschener Miniaturvulkan.

„Und du wie eine Edelnutte, die gerade auf ihren Freier wartet.“

Natalie lachte. „Schön, dich zu sehen.“ Sie beugte sich vor und umarmte Mona, die jetzt ebenfalls lachte.

„Mal im Ernst“, sagte Natalie und zog eine neue Zigarette aus der Packung. „Es gibt kein Camouflage, mit dem man jemanden so leichenblass bekommt wie dich.“

Mona wischte sich über die Stirn, lehnte sich im Stuhl zurück und atmete tief ein. „Liegt wohl daran, dass ich heute noch nichts gegessen habe.“

„Ober!“, winkte Natalie den Mann in weiß-schwarzer Livree herbei, der um die Tische schwirrte. „Einen Spezi und Gulasch mit Spätzle für die Dame bitte.“

„Gerne“, erwiderte der Kellner, machte kehrt und manövrierte sich im Zickzackkurs zwischen den anderen besetzten Tischen vorbei ins Innere des Cafés. Auf der anderen Straßenseite erhob sich das Hauptgebäude der Ludwigs-Maximilians-Universität wuchtig in den Himmel, in dem ein paar Schäfchenwolken gelangweilt vorbeidrifteten. Auf den Regen, der laut Wetterbericht gegen Abend einsetzen sollte, deutete nichts hin.

„Irgendetwas Leichtes wäre mir lieber gewesen“, sagte Mona über das Brummen der Autos und Roller hinweg, die die Leopoldstraße entlangbrausten.

„Du brauchst etwas Deftiges“, sagte Natalie bestimmt. „Vergiss ein einziges Mal diesen Ernährungskram.“

Mona schüttelte den Kopf. „Was für einen Ernährungskram bitteschön? Nur weil ich das letzte Mal Salat gegessen habe? Außerdem waren da Putenstrei…“

„Es gibt Spätzle, Thema beendet!“ Natalie saugte heftig an ihrer Zigarette und verkniff dabei die Lippen: Kreuzte man ihren Willen, wurde sie zur Naturgewalt.

Mona grinste in sich hinein und entspannte allmählich. Es war gut, dass sie aus ihrer Bude herausgekrochen war.

Natalie nippte an ihrem Latte Macchiato, setzte das Glas zurück und schob die Sonnenbrille nach oben. „Heute ist Sportlerparty im Oly-Dorf. Hast du Lust?“

„Weiß nicht so recht.“

„Meine Güte! Auf dir liegt schon genauso viel Staub wie auf deinen Büchern. Lass diesen Hexenkram endlich mal dort, wo er hingehört – zwischen muffigen Buchdeckeln.“ Ein Lächeln kräuselte ihre Lippen. „Du kommst vorher zu mir. Wir richten uns ordentlich her und genießen dann, wie die Mannsbilder Stielaugen bekommen.“

Mona rutschte auf ihrem Stuhl herum.

„Schätzchen, du würdest so gut aussehen.“ Natalie legte die Zigarette in die Einsparung des Aschenbechers, beugte sich nach vorne und schlug einen säuselnden Ton an, ganz so, als wollte sie einen Zauberspruch aufsagen. „Dein schwarzes Haar trägst du offen, dazu ein sanftes Rouge auf die Lippen. Das, kombiniert mit deiner Studierkammer-Blässe, und die Männer fallen vor dir auf die Knie.“

„Du bist Industrie-Designerin“, erwiderte Mona, „keine Visagistin – und ich kein Auto, das man tunen kann. Ich überlege es mir, okay?“

Natalie lehnte sich noch weiter nach vorne, sodass Mona unwillkürlich in ihren Ausschnitt blickte, und fügte hinzu: „Markus ist sicher auch da.“

Monas Herz tat einen schmerzhaften Schlag. „Kann keine Ablenkungen gebrauchen im Moment.“

Natalie zuckte die Achseln, griff nach der Zigarette und ließ ihr Gesicht hinter einer Gaze aus Rauch verschwinden.

Der Ober servierte das Essen. Monas Magen knurrte, und in geschätzt drei Minuten hatte sie die Mahlzeit verschlungen. Sie spülte mit dem Spezi nach. Ihre Lebensgeister kehrten zurück. „Wann soll ich bei dir sein?“

Natalies Gesicht hellte sich auf. „Sieben dürfte reichen.“

Mona nickte.

„Hast bis dahin mehr als genug Zeit für dein Scheiterhaufen-Zeug.“

Verärgert presste Mona die Lippen zusammen.

Natalie legte die Hand auf ihren Arm. „Entschuldige. Ich weiß ja, wie viel es dir bedeutet. Aber du übertreibst es – genau wie das Klettern damals.“

Auf den ersten Blick wirkte Natalie oberflächlich: ein blonder Vamp mit Vakuum im Kopf. In Wahrheit allerdings war ihr Geist ein Brennglas, dessen Strahl in jeden Winkel anderer Seelen sengte und trügerische Schleier verbrannte, bis der blanke Kern frei lag.

Mona stellte sich diesem Brennen.

Bis vor einem Jahr war das Klettern ihre Leidenschaft gewesen, diese wunderbare Symbiose aus Kraft und Konzentration. Wie besessen hatte sie trainiert. Ihr Traum jedoch, auf internationaler Ebene zu brillieren und von der ein oder anderen Werbekampagne zu leben, zerschlug sich an ihrem zweiundzwanzigsten Geburtstag. Genau an jenem Tag – natürlich trainierte sie auch da – war ein siebzehnjähriges Nachwuchstalent in der Kletterhalle zu Gast, in der Mona übte.

Das Mädchen schnellte die Wand hinauf wie Spiderman. Es nutzte jeden noch so kleinen Griff, fand mit den Fußspitzen auf münzgroßen Absätzen Halt, so sicher, als wären es Landebahnen für Verkehrsmaschinen.

Dieser Anblick zog ihr den Boden unter den Füßen weg. Haltlos trudelte sie in Sphären, die sie bis dahin nicht gekannt hatte: Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit.

Ihr Geschichtsstudium entpuppte sich als Rettungsseil, das den Fall bremste, als sie aus Angst vor einer Depression nach allen Seiten griff. Was anfangs nebenher abgelaufen war, wurde zum Fixstern.

Ich brauche das Extreme, dachte sie, als sie Natalies bohrenden Blick erwiderte. Einst war es der Sport, jetzt die Wissenschaft, oder besser gesagt: die Suche nach diesem einen Mann, der 1685 in Nürnberg – als bösartiger Magier verketzert – den Tod auf dem Scheiterhaufen gefunden hatte.

„Ich weiß“, sagte Mona nach einer Weile zu Natalie, „doch hier steh´ ich nun, ich kann nicht anders.“

„Das Leben hält mehr bereit, Junker Jörg.“

Mona zwang sich zu einem halben Lächeln. „Für mich ist dieses Rätsel im Moment mein Leben.“ Sie winkte den Kellner herbei, um zu zahlen.

Natalies Züge wurden weicher. „Ich kenne niemanden, der so erbarmungslos gegen sich selbst ist wie du.“

„Ich will das Geheimnis um diesen Mann lüften.“

„Dein Professor meint, dass deine Bachelorarbeit – auch ohne dieses Detail – der absolute Bringer ist.“

„Im Klettern hätte ich sicher auch eine Eins bekommen – aber sehr gut zu sein reicht eben nicht, um ganz nach oben zu gelangen.“

„Und du meinst, dieser Hexer ist der Weg zu … ja, was? Glück? Ruhm?“

„Weiß ich nicht genau“, gab Mona seufzend zu.

„Du möchtest dir selbst etwas beweisen.“

„Na und? Was ist daran schlimm?“

„Okay.“ Lächelnd lehnte Natalie sich zurück. „Dann möchte ich es mal genauer wissen. Bisher hast du nur Andeutungen gemacht.“

„Ich will dich nicht langweilen, deswegen mache ich es kurz: Dieser Mann, Harald Udin, wurde in Nürnberg hingerichtet – und das in einer Zeit, als Nürnberg eine Stadt war, die Hexenverbrennungen ächtete, etwaige Hexen nur zögerlich verfolgte und im Fall der Fälle milde Strafen verhängte. Harald Udin jedoch wurde kurz nach seiner Ergreifung befragt, gefoltert und stante pede verbrannt. Dieses Vorgehen steht in keinem Verhältnis zu den anderen Hexenprozessen dort.“

Natalies Stirn legte sich in Falten. „Bei dieser einen Frau war es doch ähnlich. Hast du letztes Mal erzählt, glaube ich.“

„Margareta Mauterin“, schoss es aus Mona heraus. „Richtig. Das war 1659. Angeblich hat sie heilige Oblaten an den Satan verfüttert und magische Rituale vollzogen. Man schor ihr den Kopf und suchte auf ihrem Körper nach Hexenmalen – das gängige Prozedere damals. Dann folterte man sie, um ihr ein Geständnis abzunötigen. Schließlich wurde sie verbrannt. Die Nürnberger Gerichtsbarkeit verhängte die Todesstrafe allerdings erst nach langem Hin und Her. Harald Udin dagegen richtete man im Eiltempo hin. Da passt etwas nicht zusammen.“

„Diese Leute im Mittelalter …“ Natalie ließ den Satz mit einem Kopfschütteln ausklingen.

„Frühe Neuzeit“, korrigierte Mona. „Die Hochsaison der Hexenverbrennungen dauerte grob hundert Jahre, von 1550 bis 1650. In Österreich ein bisschen länger“, fügte sie als Seitenhieb auf Natalies Geburtsort Salzburg hinzu.

„Eins zu null für dich. Trotzdem solltest du nicht vergessen, dass du im Hier und Jetzt lebst.“

Der Kellner kam mit der Rechnung.

Mona zückte den Geldbeutel.

„Lass. Geht auf mich“, meinte Natalie und zahlte für sie beide. Der junge Mann setzte sein bestes Sonnenblumenlächeln auf, als er das üppige Trinkgeld einstrich, und wünschte ihnen einen schönen Tag.

„Danke, Natalie.“

Natalie stand auf und wedelte mit der Hand. „Nicht der Rede wert.“

Nachdem sie sich verabschiedet hatten, musste Mona sich ein Grinsen verkneifen, weil der kurze Sommerrock, der bei jedem Schritt Natalies knackigen Pobacken huldigte, Blicke anzog wie eine Blumenblüte die Bienen: Wirklich jeder Mann drehte sich herum und gaffte.

„Um sieben bei mir!“, rief Natalie über die Schulter, unbeeindruckt von dem gut ein Dutzend schmachtender Augenpaare. „Nicht vergessen!“

*

Zurück in ihrer Wohnung kümmerte sich Mona um den verwüsteten Schreibtisch, schob die Papierstapel und Bücher in eine dem Auge wohlgefälligere Ordnung und widerstand der Versuchung, den Rechner einzuschalten.

Sie würde mit Natalie auf die Party gehen. Vielleicht half das ja, den Kopf freizubekommen, um aus der Sackgasse herauszukommen, in der sich ihre Recherchen befanden.

„Wer bist du, Harald Udin?“, flüsterte sie. „Und was hast du getan?“

Jede freie Minute kreisten ihre Gedanken um diesen Mann – und das, obwohl er sich einer eingehenden Analyse entzog. Er war ein Phantom, das sich nicht greifen lassen wollte, das Katz und Maus mit ihr spielte.

Zum Beispiel sprachen die Aufzeichnungen, die Mona sich im Nürnberger Stadtarchiv angesehen hatte, von einem grauhaarigen Mann, der auf einen Stock gestützt ging. Das Seltsame daran: Warum war er so spät angeklagt worden, an seinem Lebensabend? Warum nicht früher?

Was, wenn sich ein Fehler eingeschlichen hatte – und Udin vielleicht viel jünger gewesen war?

Die Hände in die Hüften gestemmt, schloss Mona die Augen, legte den Kopf in den Nacken und dachte nach. Auf dem Hinrichtungsdokument, das sie im Archiv gefunden hatte, fehlte eine Angabe über den Geburtsort von Harald Udin, was mehr als ungewöhnlich war – und höchst ärgerlich; der Ort seiner Herkunft war ein wichtiger Teil dieses Puzzles.

Ich muss das herausfinden, hämmerte sie sich ein. Ich muss!

Gelänge dies, könnte sie dort nach weiteren Spuren suchen. Ihr Puls beschleunigte sich bei dem Gedanken, der erste Mensch zu sein, der mehr über Harald Udin erfuhr, und übernatürlich stark meldete sich plötzlich der Drang, Natalie abzusagen und erneut ihre Unterlagen zu durchforsten. Hatte sie etwas übersehen? – genau jene Zeile vielleicht, die ihr weiterhalf?

Sie atmete tief ein, dann wieder aus, lenkte ihre Gedanken weg von ihrer Bachelorarbeit, konzentrierte sich auf die entfernten Geräusche der Leopoldstraße, die durch das gekippte Fenster wehten.

Sie öffnete die Augen und ließ die kleine Knospe an Vorfreude auf die Party erblühen. Abwechslung und andere Gedanken. Und vielleicht noch wichtiger: Distanz. Ein Gemälde betrachtete man ja auch nicht mit der Nase an der Leinwand. Man postierte sich einige Meter davon entfernt, damit man eine Vorstellung von der Gesamtkomposition bekam.

Ihr Blick verhakte sich am rot blinkenden Lämpchen ihres Anrufbeantworters.

Sie drückte die Play-Taste.

Es war Professor Moosfeld, ihr Lieblingsdozent und der Betreuer ihrer Bachelorarbeit. Er bat um Rückruf und sagte, er befinde sich noch bis ungefähr siebzehn Uhr in seinem Büro.

Mona sah auf die Uhr: 16:44.

Hastig wählte sie seine Nummer.

Einmal das Freizeichen, zweimal …

Komm schon, flehte Mona.

… dreimal.

Ein Knacken in der Leitung.

„Moosfeld.“

„Hallo, Herr Professor.“

„Ah, Ramona! Schön, dass Sie anrufen.“

Bestimmt hundertmal hatte sie ihn dazu angehalten, sie Mona zu nennen – der goldene Mittelweg zwischen dem harten Ramona und der Totalverniedlichung Moni, wie ihre Mutter sie nannte –, doch so genau er in seiner Arbeit war, so zerstreut war er bei allen anderen Dingen.

„Um was geht es denn?“

„Ja, also“, begann Moosfeld, „ich habe mir die letzte Version Ihrer Arbeit angesehen, die Sie mir vergangene Woche geschickt haben – und bin hellauf begeistert!“

„Das freut mich“, erwiderte Mona. So gut das Lob tat – einen ähnlichen Duktus hatte er bereits beim allerersten Rohentwurf benutzt.

„Man merkt einfach, dass Ihr Herzblut in dieser Arbeit steckt, und Sie geben sich äußerst viel Mühe in den beiden Kapiteln über Harald Udin. Nur fehlt die entscheidende Erkenntnis, das Sahnehäubchen sozusagen. Ohne einen guten Schluss werten Sie in meinen Augen den ersten Teil Ihrer Arbeit über die Hexenverbrennungen in Bayern ab. Ich wiederhole mich gerne, auch wenn ich Sie schon mit den Augen rollen sehe.“ Moosfeld lachte kurz.

Mona fühlte sich ertappt und unterdrückte halbwegs erfolgreich ein albernes Kichern: Sie hatte tatsächlich die Augen verdreht.

„Der erste Teil ist umfangreich genug, um für sich allein zu stehen, und fachlich äußerst gelungen. Da in einem Monat Abgabetermin ist, bitte ich Sie, nein – flehe ich Sie an: Verrennen Sie sich nicht! Streichen Sie Harald Udin.“

Monas Lippen krampften sich zusammen, und sie schickte ein unverständliches Nuscheln durch den Hörer.

„Ich verstehe Sie, Ramona. Auch mich packt manchmal der Ehrgeiz. Dann versuche ich auf Gedeih und Verderb, hinter diese oder jene Sache zu kommen. Aber – inzwischen bin ich lange genug im Geschäft, um zu wissen, wovon ich rede – es gibt eben Mysterien, die sich anhand der jetzigen Quellenlage nicht ergründen lassen. Dergestalt sehe ich die Sachlage bei Harald Udin leider auch.“

„Ich bräuchte nur den Geburtsort – dann hätte ich etwas in der Hand …“

„Ich weiß, ich weiß“, sagte Moosfeld, und Mona hörte das aufrichtige Mitgefühl in seiner Stimme, „nur haben Sie die Dokumente der in Frage kommenden Jahre längst durchgearbeitet. Das allein übersteigt, nebenbei bemerkt, bereits das übliche Recherchepensum für eine Bachelorarbeit.“

Sie dachte zurück an die Woche in Nürnberg: Jeden Tag, von morgens bis abends, hatte sie in einer muffigen Kammer des Stadtarchivs Pergament um Pergament unter die Lupe genommen. Ohne Erfolg.

„Sie haben ja recht. Aber wenn ich etwas übersehen habe? Ich meine, vielleicht stimmt es ja gar nicht, dass Udin ein alter Mann war, sondern ein junger Bursche. Wenn dem so ist, habe ich die Spanne der Jahre, in denen er geboren sein könnte, viel zu früh gesetzt.“

„Nein, diese Quelle ist eindeutig. Er war ein alter, wenn nicht greiser Mann, als man ihn auf den Scheiterhaufen schickte.“

„Und die seltsame Tätowierung auf seiner Brust?“

„Rätselhaft, doch ohne weitere Hinweise unbrauchbar.“

Mona ließ den Kopf hängen. Der Telefonhörer erschien plötzlich so schwer wie ein Ziegelstein. „Ich denke darüber nach.“

„Kopf hoch, Ramona. Vielleicht stoßen Sie ja später auf irgendetwas, das Ihnen weiterhilft. In so einem Fall könnten wir darüber reden, eine Masterarbeit daraus zu machen. Na, wie klingt das?“

„Das wäre super. Vielen Dank.“

Sie wollte es jetzt herausfinden. Jetzt!

Nachdem sie aufgelegt hatte, ließ sie sich aufs Bett fallen.

Etwas raschelte.

Sie griff unter ihren Rücken und zog ein zerknittertes Blatt unter der Bettdecke hervor. Diese Kopie hatte sie in Nürnberg gemacht. Sie zeigte Harald Udins Tätowierungen, die die Chronisten vor dessen Hinrichtung nachgezeichnet hatten: eine Hand, aus deren Finger Blitze schossen, fünf an der Zahl. Der erste, der aus dem Daumen kam, endete in einer Flamme, der zweite in einem Wassertropfen, der dritte in einer Wolke und der vierte in einem Stein; der fünfte formte sich zu einem Totenkopf. Zudem umrahmte ein Sonnenkranz die Hand.

In keinem Buch und auf keiner Internetseite dieser Welt hatte sie dieses Symbol gefunden, und niemand, den sie dazu befragt hatte, wusste eine Antwort. Weder ein Geheimbund noch eine andere Organisation oder Bruderschaft verwendete es. Die Inquisitoren seinerzeit hatten es als gotteslästerliches Sinnbild eingestuft, ein grausiges Hexenmal, das Udins Verbindung zu Satan belegte. Udin hatte es nicht nur auf der Brust getragen, sondern ebenso auf dem Rücken, den Unterarmen und den Unterschenkeln. Dass er dies allein aus dem Bedürfnis heraus getan hatte, seinen Körper zu zieren, bezweifelte Mona. Wer ließ sich überall dasselbe Symbol auf den Körper tätowieren? Es musste eine Bedeutung haben!

Aber welche?

Sie stand auf, legte das Blatt auf den Schreibtisch und griff – zum gefühlt hundertsten Mal diese Woche – nach einer Kopie der Anklageschrift: Man beschuldigte Udin, dunkle Magie zu wirken, indem er Muster in die Luft zeichne und dazu satanische Verse äußere; obendrein beschwöre er dämonische Wesenheiten, die seine finsteren Pläne verwirklichen sollten, zum Beispiel das Trinkwasser zu vergiften, die Ernte zu verderben und den Menschen Krankheiten anzuhexen.

Mona seufzte, legte das Blatt ab, stellte den Wecker ihres Smartphones auf achtzehn Uhr, ließ sich wieder aufs Bett sinken und schloss die Augen.

Samtweich zupfte der Schlaf an ihren Lidern.

Jedoch, ein Schriftzug brannte sich mit feurigen Lettern in ihren Geist: Harald Udin.

Sie konnte nicht schlafen.

Besessene schliefen selten.

ENDE DER LESEPROBE